九三学社,我的家

来源: 时间:2014-05-141986年,有一天我去厂生产楼联系工作,在走廊里遇见厂副总工程师吴葆华、供销运输处长吴彦斌,问我什么时候入的党,我回答说以前没有入过党,今后什么时候加入共产党现在还没有列入计划。二位先生摇头表示不相信。

说实话对于加入中国共产党的问题不是没有考虑过,早在大学学习时期就曾写过入党申请书,不过那时只是为了形势的需要。当时“阶级斗争”贯串一切,“政治运动”接连不断,人人都要向党交心,全班33人除一个“右派分子”外几乎都写了入党申请书。在五年大学生活里,从二年级起,我先后担任系学生会宣传部长、学院学生会宣传干事、学院广播站值日编辑等职务。工作和学习中,常常有意识的用主观努力去弥补“家庭出身不好”这个自然条件的缺陷。为了完成兼职工作,我常常牺牲自己的休息和学习时间,为了和班干部搞好关系,常常优先去报道班干部和自己班里的好人好事。工作兢兢业业而又小心谨慎,学习刻苦努力而又不出人头地,虽够不上“又红又专”的典型,在“优、良、可、劣”四个等级中还属于前两类。然而致命的缺点是组织观念不强,平时不能主动的向党支部靠拢,被党支部拒之门外也是理所当然的事。1962年大学毕业后,特别是1964~1966年这一段时间,在周围党员同志的感召下才萌发了真心实意要加入中国共产党的愿望,听领导的话,和家庭划清界线,政治学习带头发言,努力完成本职工作,深入车间,不怕苦、不怕脏、不怕累,和工人打成一片。不久就作为“可教子女”(家庭出身不好而可以教育好的子女)的典型被党支部列入重点培养对象,但当党委派人外调时发现我父亲有“严重的历史问题”,从此被列入长期考验的行列。1978~1984年期间,落实知识分子政策时,党的大门又向知识分子打开,我所在的部门有两位领导经常找我谈心,并多次“建议”我写个入党申请书。然而我胸膛里的那颗冷却了多年的心始终没有再燃烧起来。在我加入九三学社以后,一位十分关心我的领导还对我说“虽然加入共产党与加入民主党派都是进步的表现。但没有把你吸收到党内,我还是感到很失望,我已经在支部会上作了检讨”。对于“都是进步表现”的评价我十分感动,同时在很长时间内,对于他的失望我都有一种诚心诚意的负疚之感。

我和九三学社结缘的“媒人”就是吴葆华和吴彦斌两位先生。

在得知我未曾入党后,不久吴彦斌给我送来一本《九三学社章程》,一本介绍九三学社的小册子,并向我介绍了九三开封市委及东郊支社的情况,说让我认识一下九三学社。

那时,我对民主党派性质、地位、作用以及参政议政、民主监督等常识知之甚微,九三学社之所以吸引了我,首先是九三人“科学与民主”信念,“科学与民主”是人们孜孜不倦,永无止境的追求目标,近百年来,不少革命先烈、仁人志士为之流血牺牲,奋斗不止。经历了反右斗争、红专辩论、文化革命等运动的广大知识分子,对之倍有灵犀,格外亲切。其次是高、中级知识分子群体及这个群体的一些代表人物令我肃然起敬。最早认识的九三人吴葆华,是全国化工系统知名的合成氨专家,技术工作科学严紧,精益求精,为人光明磊落,待人肝胆相照,“人与动物的最大区别就在于人的脊椎是直的”是他最常说的一句话。上世纪五十年代在吉林化肥厂工作,在中国政治上全面一边倒时期,因对苏联专家的错误决定敢于直言抗争而厄运缠身,屡屡遭贬,在“知识越多越反动”的年代,其相应的政治地位始终得不到确认,来开封化肥厂时只是一个生产科副科长,七十年代末落实知识分子政策后,才任命为化肥厂副总工程师,在九三学社里曾任开封市委委员、东郊支社主委。东郊支社还有几位德高望重的老社员,如化建公司副总工程师王维钧,高级工程师戴兆京、程丙骥、李增佑等。吴彦斌当时是比较年轻的社员,观点明确,语言犀利,朝气蓬勃,精力充沛,热心九三工作,社会活动积极踊跃。化肥厂的其他一些社员也都是各部门的技术骨干和业务主力。透过他们使我认识到九三学社是一个由高品位、高素质人才组成的群体。第三也是抱着寻找共同语言的目的。置身于知识分子行列,大家气味相投,息息相通,交流融通没有障碍。要知道,在那个许多人以说假话,吹大牛为荣的年代,有一个能说实话的场所和几个能坦心露腹的朋友也是难得的很。

1986年9月25日,经吴葆华和吴彦斌介绍、九三市委批准,我正式成为九三学社社员。曾有人问我加入九三学社时有什么感想,当时我既没有激动的流下眼泪,也没有想起要发表什么豪言壮语,要为什么事情奋斗终身。当我拿到“批准入社通知书”时只是朦胧的感觉到好像我又有了一个“家”。我常想,人,在社会上要有一个家。家,小时候是关爱、呵护自己成长的摇篮,工作中是为之奋斗不息的动力,困难时是获取力量的源泉,老年时是寻求关爱和慰籍场所。而作为家的一个成员,既可享受家的幸福,也应为家作出自己的贡献。

当时化肥厂属于东郊支社,其前身为东郊小组,1984年成立,成立时共有社员七人:王维钧,戴兆京,程丙骥等。1985年发展到16人,1986年7月19日经市委批准,8月30日宣布,成立东郊支社。成立时有社员22人,主委由吴葆华担任,(1989年3月8日去世),副主委李曾佑、戴兆京。

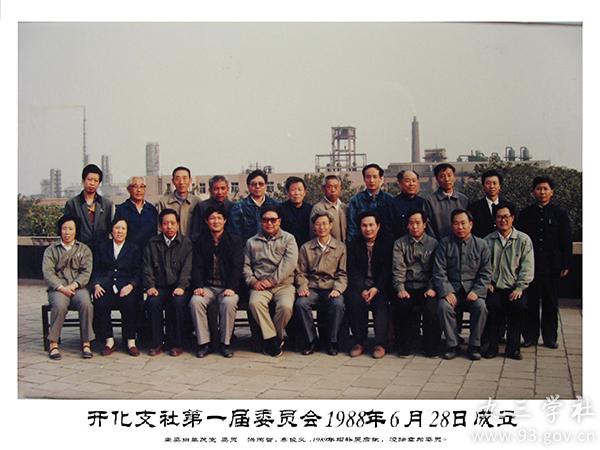

1988年,化肥厂和汽车配件厂共23名社员由东郊支社分出,成立化肥厂支社,6月28日第一届社员大会召开,我被选为支社主任委员,委员有洪丙智,高俊义,1989年又增补了吴彦斌,凌瑞章为委员。从此我和九三学社结下了不解之缘。(选自《河南九三》2013第2期)

打印此页面 ]

打印此页面 ] 关闭此页面 ]

关闭此页面 ]